ヘトヘトになった記事とは、ふるさと納税に関して

「ほんで? なんぼ得なん?」

と関西人精神全開で書いた記事です。

こちらですので、よろしければご覧ください。

そして、今回は上記の記事を書くにあたって調べてる過程で

気になったことを取り上げていこうと思います。

それでは本題へどうぞ~。

「ふるさと納税の返礼品は3割以内」というフレーズ

皆さんも

「ふるさと納税の返礼品は3割以内」

というフレーズに聞き覚え・見覚えがあると思います。

私は遠足にうまい棒を大量に持ち込むタイプでした。

-- それはさておき --

「ふるさと納税の返礼品は3割以内」のフレーズは、

全国の自治体が返礼品のチョイスを

「より高い物、より人気のある物を送るんや!」

と過熱して争っている状況に対して、

ふるさと納税を管理する総務省の

「やりすぎやで? ふるさと納税の趣旨思い出せや? おぉん?」

という怒りから出てきたフレーズです。

その怒りのフレーズが出てきたのが、

「総務省のふるさと納税に対する通知と調査報告」

です。

総務省のふるさと納税に対する通知と調査報告

総務省のふるさと納税に対する通知と調査報告

に関しては、こちらの資料が分かりやすいです。

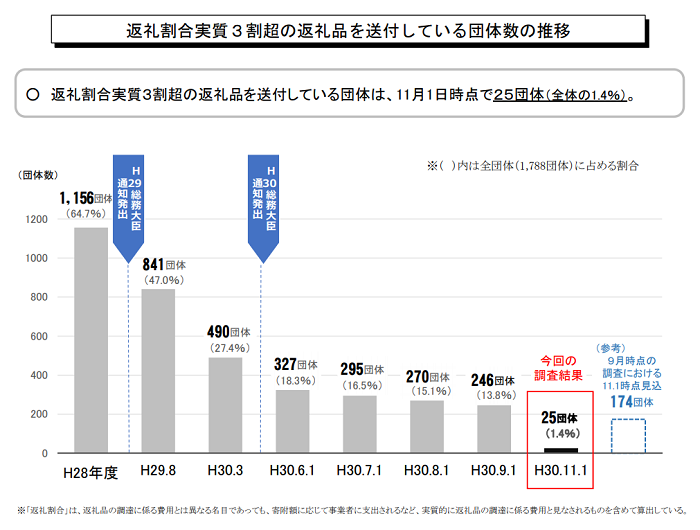

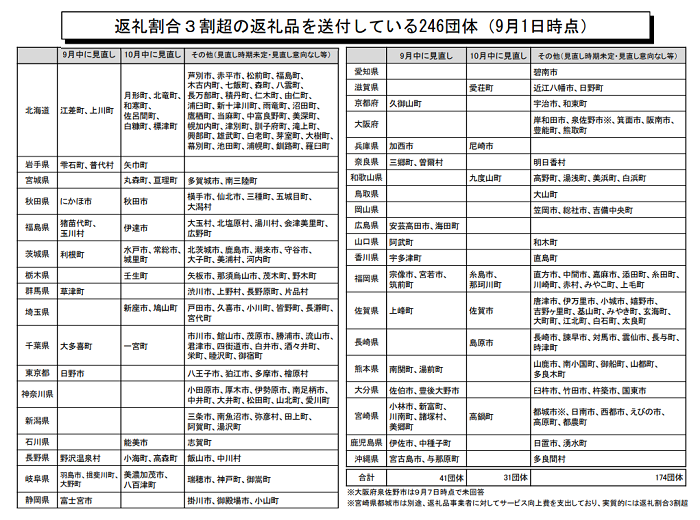

この資料は、返礼品の割合が3割を超える自治体の数を

総務省が調べて図表にしたものです。

この図表の中で、注目すべき点は

「H29(2017年)4月1日 総務大臣通知発出」

と、図表には記載はありませんが

「H30年(2018年)9月1日時点 ふるさと納税に係る返礼品の見直し状況についての調査結果」

です。

H29(2017年)4月1日 総務大臣通知発出

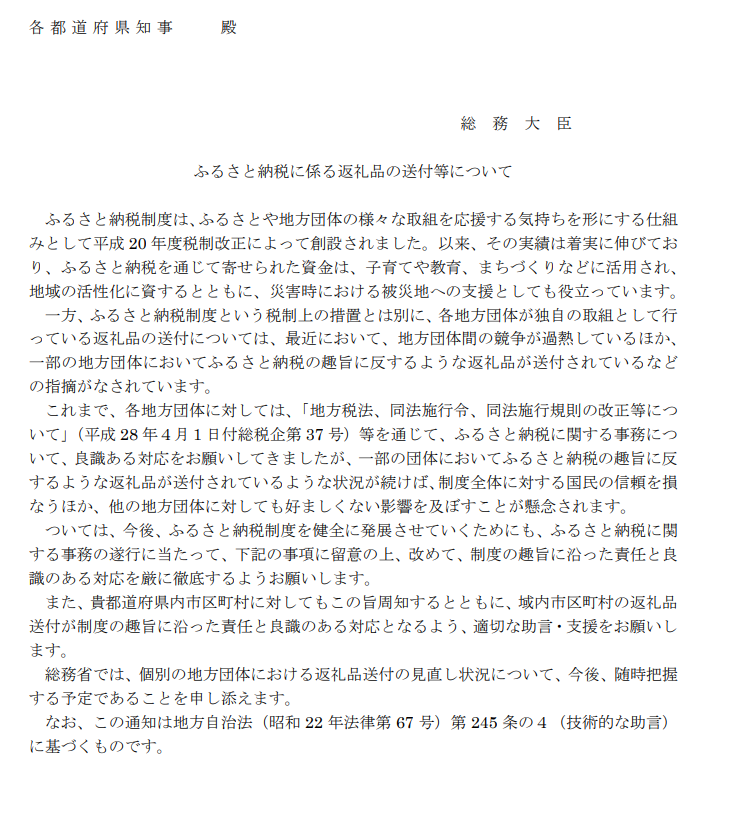

出典:ふるさと納税に係る返礼品の送付等について(H29年4月1日時点)

この通知は、ふるさと納税を実施している自治体を

管轄する各都道府県知事に対して出されたものです。

内容としては

- 故郷や被災地などへの支援として、ふるさと納税は役立ってます。

- 本来、制度にはなかった返礼品ってものをやってるみたいですね。

- 故郷の味とかを、支援のお返しにささやかにするのはいいです。

- けど、あんまり高いものをお返しするのって、おかしくないですか。

- お宅(各都道府県)のお子さん(各自治体)によく言って聞かせてね。

- 先生(総務省)は、今後の経過をよく調べとくから。

といったものです。(独自の解釈を含みます。)

これを受けて、お母さんたち(各都道府県)は

「コラッ!おやつは300円まででしょ!!」

と言わんばかりに子供(各自治体)を叱りました。

その成果か、H28年(2016年)は全自治体の64.7%にものぼる1,156団体が

返礼割合3割を超える返礼品を出していましたが、

H30年(2018年)9月1日では13.8%の246団体まで減少しました。

減少した数値たるや、全自治体の50.9%の910団体。

お母さんのお叱りは効果があったと言える数値ですね。

ですが、中には

「へへっ、叱られたけど、別に500円分持っていってもバレないでしょ!」

といわんばかりの悪ガキも残っていました。

そこで出たのが、

「H30年(2018年)9月1日時点 ふるさと納税に係る返礼品の見直し状況についての調査結果」

です。

H30年(2018年)9月1日時点 ふるさと納税に係る返礼品の見直し状況についての調査結果

この資料は、お母さん(各都道府県)からのお叱りで

返礼品を3割以内に変更していなかったお子さん(各自治体)を

先生(総務省)が名指しで注意するために出した調査結果

です。(独自の解釈を含みます。)

また、この調査結果の公開の後の2018年9月11日に

「300円を超えるおやつ持ってきた子は没収しますよ!」

と言わんばかりに、3割超の返礼品を出している自治体への寄附には

税の優遇措置を認められない法整備を進めていることを明らかにしました。

この名指しの注意と法整備を進められていることを受けて、

「バレていないから500円のおやつでもいいでしょ」

と言っていたお子さんも300円以内に変更するかの如く、

注意を受けた自治体は返礼品を3割以内になるよう変更しました。

その自治体の数は、3割超の返礼品を出していた自治体が

全自治体の13.8%の246団体から

1.4%の25団体まで減ったので、

12.4%の221団体にもなります。

(2018年9月1日から11月1日の調査結果への推移より)

ふるさと納税の今後について

H28年(2016年)の全自治体のうち64.7%の1,156団体が

3割超の返礼品を出していたことを考えると、

1.4%の25団体というのは、私自身の感覚だと

とも思えます。

ですが、

「実質負担2,000円で高価な物あげるよ~。お得だよ~。」

と謳い大金を集めておきながら、実質は

「40,000円で20,000円の物を買わせる(返戻率50%の場合)」

というような詐欺を公共の自治体が主導してやりかねないことを考えると、

ほぼ0

ではなく

完全に0

となってくれなければ

安心して制度の活用はできなくなると言わざるをえません。

まとめ

「ふるさと納税でなんぼ得する?」

という記事をあげた身で言えることではないですが、

- ふるさと納税は、本来、得をするための制度じゃない。

- 「返礼品」の過熱競争でおかしくなった。

- 活用するなら、納付額の3割くらいの金額を得する制度として活用する。

といった形で締めさせていただきます。

なお、今年(2018年)のふるさと納税に関しては、

法整備の前なので3割超でも大丈夫だと思います。

(流石に法の遡及(過去に遡って適用)は無いと思います。)

お得なふるさと納税の仕方は関連記事にもあげていますが、

ですので、参考にしていただけると幸いです。